“363亿美元”:生产总值相当于6个张江高科

衡量一个产业集群的综合能力和发展前景可以从多个维度出发,例如科研水平、人才资源、企业体量、孵化能力等等,但最具影响力且最具象化的指标依然是生产总值。

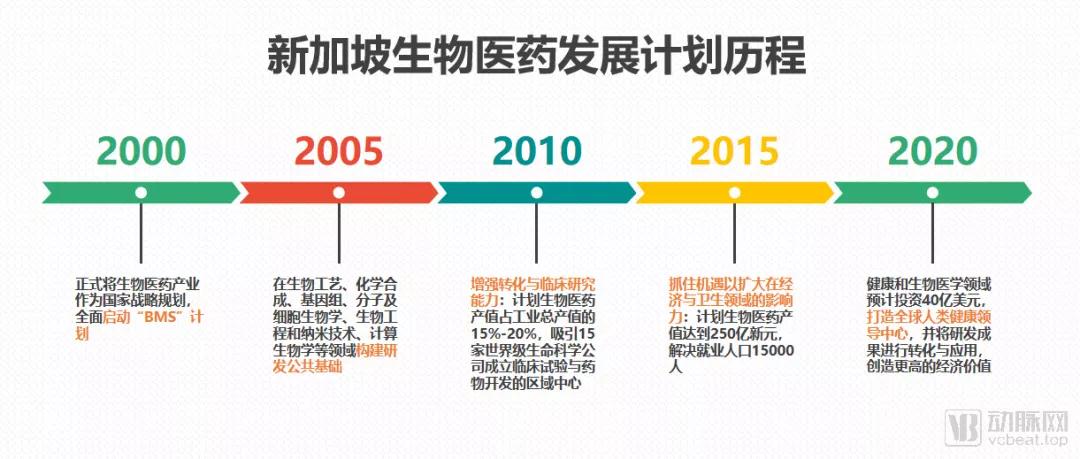

数据来源:新加坡经济发展局,动脉网制图

2000年是新加坡政府正式将生物医药产业放入国家战略层面的起始之年,这一年其生物医药市场体量约为60亿新元。短短5年后,新加坡生物医药产值就达到了158亿新元,按当时汇率计算约合103亿美元,这是新加坡自涉足生物医药领域以来首次突破百亿美元大关。进入新的发展阶段,新加坡生物医药在转型升级的道路上实现了阔步前进,2019年产值达到393亿美元,创历史新高。

2020年,受全球新冠肺炎疫情的影响,新加坡整体经济规模出现了1%至4%的萎缩幅度,但在如此逆境之下,新加坡制造业产值仍然在2020年取得了增长,年增幅达到16.5%。而根据新加坡经济发展局的初步数据显示,生物医药业表现最为强劲,产值年比增长幅度接近20%。

随着生产总值的不断上涨,生物医药逐渐成为新加坡新的经济增长点,是新加坡产业经济中极为重要的组成部分。

“三大因素”:新加坡生物医药产业发展的核心动力

新加坡的生物医药产业位于亚洲前列,并逐步成为全球生物医药价值链的重要环节。在亚洲,新加坡的医药产品竞争力仅次于印度,而医疗技术产品竞争力为亚洲之首。

图2:新加坡生物医药发展历程

纳入国家层面战略规划

新加坡生物医药产业的发展拥有明确的顶层设计规划,2000年新加坡政府提出为期15年的生物医学科学计划,分为构建产业基础(2000-2015年)、增强转化与临床研究能力(2006-2010年)、抓住机遇以扩大在经济与卫生领域的影响力(2011-2015年)三个实施阶段,打造全球医药与医疗技术制造基地;2016-2020年新加坡政府又在RIE2020计划中将健康与生物医学领域作为战略领域之一,致力于打造全球人类健康领导中心。

普惠化的产业政策

新加坡每年会在生物医学的研发领域投入约15亿新币,并额外拨款37亿新币用于研发基础设施建设。在新加坡设立国际或区域总部的生物医药企业,可享受低至15%的企业税收优惠;按合格建筑物或构建物施工、改建或扩建的合格资本支出,为企业提供初期25%免减税,以及其后每年5%免减税等。在人才培育方面,新加坡推出“生命科学人力开发计划”,鼓励更多医药领域的人才投身于生命科学领域的研发工作。

完善的产学研转化体系

新加坡政府搭建多元主体合作平台,促进跨国公司、本土企业、高校与公共机构合作,推动科研成果转化。例如,罗氏与新加坡各类科研医疗机构合作成立了转化医学中心,拜耳医药与保健公司和新加坡国立大学合作推进拜耳一体化转化临床网络项目,诺华制药与新加坡经济促进局共同投资成立了诺华热带疾病研究所等,激发了新加坡生物医药产业创新研究活力。

“新加坡”模式的借鉴意义

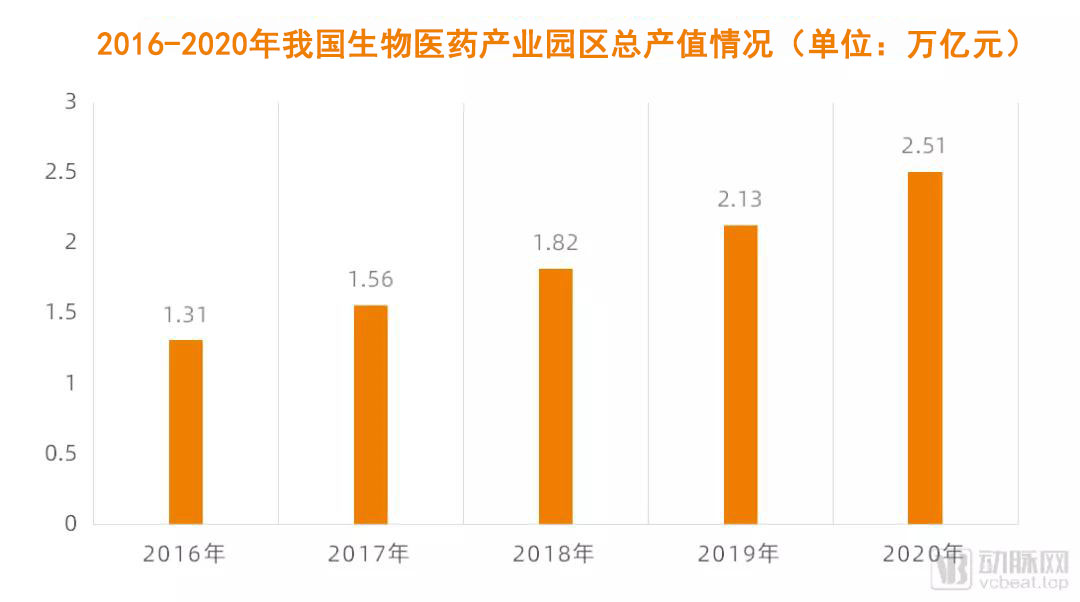

图3:2016-2020年我国生物医药产业园区总产值情况

数据来源:中商产业研究院,动脉网制图

我国生物医药产业园的发展起源于上世纪90年代,发展至今,整体行业规模越来越大,产值已从2013年的0.6万亿元增长至2020年的2.5万亿元。在园区数量上,得益于国家宏观政策的支持,截至2019年底我国共有193家生物医药产业园区,其中以上海张江高新技术产业开发区、苏州工业园区、中关村科技园区最为典型。

作为我国生物医药产业发展的重要依托,生物医药园区的发展路径一直链接着国家和地方的政策引导和战略规划。一是国家层面,不断选择产业基础好、创新能力强、营商环境优、开放度高的区域,扶持建立生物医药产业园区;二是地方层面,各地政府逐渐加强顶层设计,规划先行,通过制定产业规划、产业政策,引导产业集聚,促进各地形成具有特色的生物医药产业园区。

从整体大环境来看,我国生物医药园区已取得长足进步,但若要继续保持增长,还需解决以下难题:一是缺乏统筹规划,导致园区布局分散,产业同质化现象严重;二是园区产业准入、退出与考核机制不完善,导致产业完整后劲不足;三是园区创新要素联系不紧密,影响园区创新网络绩效;四是产城分离,出现“只有产业没有城市”的发展困局。

因而,对于当前国内已经存在或正处于规划阶段的各大生物医药产业园来说,亟需在原有路径上进行转型,找到适应自身发展的突破口完成产业升级,进一步提升企业竞争力,全面推动区域经济加速发展。基于此,“新加坡”模式或能给予我们一些参考。

打磨自身:“借船出海,借鸡生蛋”

人才始终是产业园区发展的核心要素之一,而新加坡促进生物医药产业发展的特色之一就是“借船出海,借鸡生蛋”,从世界各国和地区招揽人才。自1990年以来,新加坡政府广纳贤才,从世界各地大举引进专业化人才。而为了吸引优秀的研究人员,新加坡政府提供诸多优惠条件,如优惠合同、低税收、舒适的生活和工作环境、高薪、假期、住房补贴、子女入学补助、配偶工作等,并鼓励这些人才加入新加坡国籍。

据不完全统计,新加坡研究领域里的外来人才占70%~80%左右,大量生物医学优秀人才的到来,大大提升了新加坡在生物技术研究领域的水平,同时又促进和推动了人才的流入,这是新加坡生物医药产业走向亚洲前列的关键所在。

战略部署:“3C”主导,资本加注

长期以来,生物医药发展一直是新加坡科技研究局确立的一项重点研发战略,并被概括为人才资本、专利资本和工业资本三个主要部分。“资本”一词英文的第一个字母是“C”,因而这个战略也简称为“3C”战略。新加坡政府的所有投入,无论是对人才培养和引进的投入、对研究的投入,还是对产业的投入,其最终目的都是为了实现产业增值和利润最大化,因此战略的制定和实施均围绕“资本”主题,“资本”是战略的核心内容。

重视创新:全面投入,优化发展

经过二三十年的发展和积累,新加坡已经成为亚洲最具活力的生物医药研发中心,吸引着诸多世界级药企来此进行前端产品设计和研发,但发展到目前这样并非偶然,而是得益于一系列的战略性规划和阶段性布局。

首先,新加坡政府主动发力,先后成立了生命科学部长级委员会等官方科研机构,加大知识产权保护力度,营造良好的研发环境;其次,通过颁布一系列友好型条例以及提供大量资源来吸引世界级药企前来建立研发机构,并推动各企业之间进行合作,扩大研发覆盖范围,形成产业集群优势;最后是培养和吸纳技术性人才,以“人才基金”“人才补助计划”等福利政策为突破口,持续加强技术性人才队伍建设,全面提升生物基础研究和应用研究领域能力。

成果转化:多方联动,招商引资

依靠政策优势和良好的营商环境,新加坡已经吸引了诸多知名跨国制药企业和国际人才投资落户,但如何实现产能转化,还需提供新的思考维度。站在新的发展阶段,新加坡政府选择加大招商引资力度,以促进生物医药产业规模的形成。

自1991年以来,新加坡经济发展局以资金入股的形式累计投入4.36亿新元,支持了近百家公司,有力地促进了产业规模的形成。而直接投资办加工企业,是发展生物医药产业的另一种尝试,2002年经发局投入1.5亿~2亿新元建成了当地最大的生物制品生产企业,以生产克隆抗体为主,为主要制药公司提供原料和服务,如培养、纯化、分析测试和质量控制等。

在接下来的5年内,新加坡生物医学研究将重点放在癌症治疗、眼科、医疗仪器和传染病治疗等四个方面,并将强化技术转化和临床研究能力,同时,新加坡的生物医药研究重点将从第一阶段的基础科学实验转移到研究成果转化和临床试验上,争取让科研成果及早转变为能让患者受益的成品,如药物或医学仪器的研发等。

不同于欧美国家,新加坡在生物医药领域既没有相关人才储备也没有本土代表性企业,更缺乏足够的资金支持,完全找不到任何一点能够与生物医药领域相关的结合点。但就是在这样的条件下,善于创新、敢于突破的新加坡人“白手起家”,硬是依靠着“政府引导”“外援政策”“技术创新”“产能转化”等方式,走出了一条特色化的发展道路,一步一步成长为“亚洲生物城市”。

新加坡与我国诸多城市有很多相似之处,例如规划面积较少、资源储备不够等。目前我国生物医药产业园区发展与新加坡存在较大差距,无论是单个园区的市场体量还是整体的创新研发能力,甚至是龙头药企的聚集度,都有一定的距离。但随着政策、资金等扶持力度的不断增加,相信我国生物医药产业将在未来实现质的飞跃。